|

6. September 2012 ///// Warten auf Godot

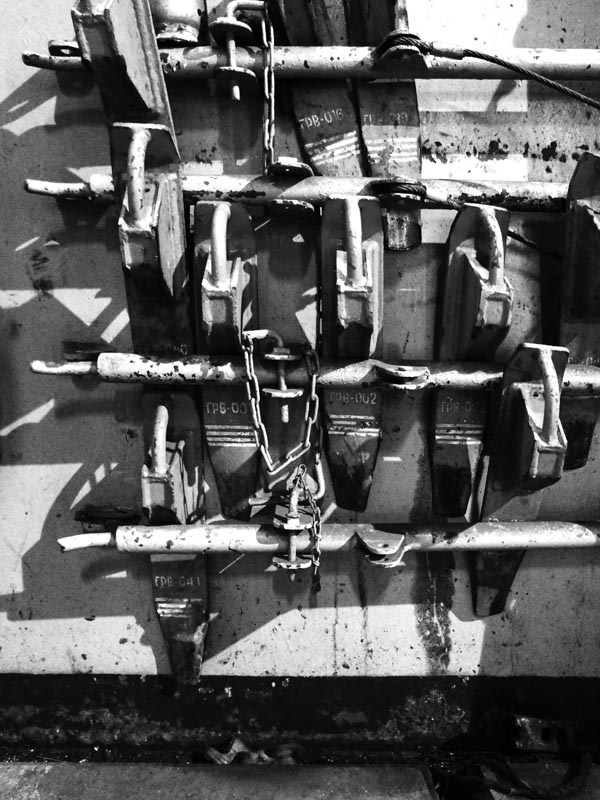

Natürlich warten wir nicht auf Godot, das wäre ja absurd. Wir warten auf Qara Qarayev. So der Name des schwarz gestrichenen Rosthaufens, der uns übers Kaspische Meer nach Kasachstan bringen soll. Als wir beim Hafen eintreffen kennen wir freilich den Namen des Schiffes noch nicht. Wir wissen auch nicht, wann dieses fährt und wie lange die Überfahrt dauern wird. Kann sein, dass wir einen Tag warten oder zehn. Kann sein, dass die Fahrt zehn Stunden dauert oder 100. Das Schiff ist ein Frachtschiff. Es fährt, wenn genügend Fracht da ist, das Wetter passt und sonst auch alles. Weitere Unbekannte in der Gleichung sind: Was kostet das Ticket? Woher kriegen wir dieses? Gibt es auf dem Schiff Kabinen? Kann man Essen und Wasser kaufen?

So die Ausgangslage, als wir es uns vor dem eisernen Hafentor gemütlich machen, gewappnet für mehrtägiges Campen zwischen Bahngleis und Hafenzubringerstrasse. Das Warten hat begonnen. Auch wenn wir wissen, dass unser Schiff im Gegensatz zu Godot irgendwann kommen wird, fühlen wir uns ein wenig wie Estragon und Vladimir. Wir putzen halbherzig am Auto herum, klopfen den Luftfilter aus, kochen für die möglicherweise schon unmittelbar bevorstehende Überfahrt vor, machen unsere Rucksäcke parat. Jetzt hätten wir Zeit zum Lesen, zum Schreiben, zum Denken, doch es will an diesem Unort keine Ruhe einkehren. Links rumpeln Güterzüge durch, knapp einen Meter neben unserem hinteren Kotflügel vorbei. Von rechts hüllen uns die Lastwagen in dicke Abgaswolken. Und nachts scheint das Flutlicht des Hafenareals in unser Zimmer mit Vorhang.

Einige Kasachen harren seit drei Tagen aus. Sie überführen Autos von Georgien nach Kasachstan und verkaufen sie dort mit Gewinn. Auch dutzende Lastwagen warten, manche transportieren Güter für die Afghanistan-Mission der NATO. Die Chauffeure schlurfen in regelmässigen Abständen lethargisch ins Häuschen beim Tor, in der Hoffnung, neue Infos zu erhalten. Dann zurück zu ihren Lastwagen oder ins nahe Cafe, wo sie schweigsam über ihren Teegläsern sitzen.

Wir hatten Glück. Am ersten Tag passierte nichts. Am zweiten Tag kam einer Geld einsammeln. 720 Dollar, bar, ohne Quittung, ohne Billet, man vertraut sich hier blind. Am dritten Tag um 11 Uhr sollten wir wieder vor dem Hafen sein, dann ginge es los. Ging es auch, bis das Schiff wirklich loslegte, brach jedoch schon der vierte Tag an. Zwei Tage Überfahrt, Tag Fünf und Sechs. Am Sonntag kommen wir an, ruhen uns aus und die Woche ist um, fidibum. Glaubten wir zumindest…

|

|

4. September 2012 ///// Orientierungsverlust

Wir erfragen uns den Weg, von einem Dorf zum nächsten. Unser GPS weigert sich seit Wochen irgendwelche Karten anzuzeigen und die bunten Linien der Strassenkarte haben wenig mit denjenigen Linien zu tun, auf denen wir durchs Gebirge pflügen. Die Dörfler versuchen zu helfen: die des Englischen und Russischen unkundige Dorfjugend holt den redseligen Grossvater, die generell sprachlosen Frauen holen ihre bärtigen Männer und die wiederum holen weit aus in der Regionalgeographie Nordaserbaidschans. Bis sie irgendwann in eine Richtung zeigen und meinen: Da vorne links.

Na also! Wir sind noch nicht verloren. Die Dörfler schauen uns lange nach wenn wir davonholpern und aufs Geratwohl einen der vielen Wege nehmen, die nach links abbiegen. Wenn sie sich schliesslich umdrehen und zurück in ihre Häuser gehen schütteln sie wohl insgeheim den Kopf ob unserer Hilflosigkeit. Unser Weg aber wird holpriger und schmaler mit jedem Kilometer, die Landschaft dafür – als bräuchten wir eine Belohnung für die Strapazen – immer eindrücklicher. Wir fragen weiter, die Damen und die Herren, die von Dorf zu Dorf verschrobener werden, deren Erklärungen von Mal zu Mal umfangreicher und komplizierter werden, was aber damit zu tun haben wird, dass wir trotz den gut gemeinten Ratschlägen immer weiter vom richtigen Weg abkommen.

Mehr und mehr verheddern wir uns in den mäandernden Wegen als wären sie ein Spinnennetz, das übers Gebirge gelegt wurde. Sie führen uns durch weite Landschaften aus Kiesgeschiebe, über Pässe und auf Hochebenen, wo Hirtenfamilien ihre Zeltlager aufgebaut haben. Büffel und Kühe ziehen gemütlich von dannen, die Pferde hingegen flüchten aufgeschreckt vor dem unbekannten Gefährt. Im Abendlicht beginnen die dürren Wiesen zu leuchten und die Schatten lassen die zerfurchten Hügelzüge wie Elefantenrücken erscheinen. Hier möchten wir bleiben, aber wir müssen morgen früh in Baku sein um unsere Visa abzuholen. Ob wir es schaffen? Wir glauben nicht mehr richtig daran.

Ein Lada Niva rumpelt uns in einer Staubwolke entgegen, wohl auf dem Rückweg aus der Stadt. Die alten Herren sitzen bucklig auf den Vordersitzen – mit grimmigem Blick übers Steuerrad gebeugt, wie dies alle älteren Herren in Ladas zu tun pflegen – und versichern uns durchs offene Fenster, dass wir schon fast wieder auf dem richtigen Weg sind. Von den Rücksitzen winken uns ihre herausgeputzten und schmuckbehangenen Ehefrauen freudig zu.

Wenig später stellt sich der fast richtige Weg zwar tatsächlich als der richtige heraus. Ein richtiger Weg hingegen ist es beileibe nicht: Mehrere Kilometer fahren wir in einem ausgetrockneten Flussbett, über grobes Geröll, in den Spuren der hiesigen Nivas und Sowjetjeeps. Eine Abkürzung, die im staatlichen Strassenbauprogramm vergessen ging.

Doch die Richtung stimmt, wir finden – nach einem unbeabsichtigten Abstecher in eine Grossbaustelle eines Staudammes – zurück aus dem staubigen Labyrinth. Der Polizist, der am Morgen unter dem Vorwand einer Ausweiskontrolle unser Auto beäugt und in den kochenden Kartoffeltopf geschaut hat, hat Recht behalten. Von Qonakänd nach Xizi, kein Problem mit unserem Auto. Ein Problem war es tatsächlich nicht, aber mehr als einmal hat nicht viel gefehlt und es wäre zu einem geworden.

|

|

2. September 2012 ///// Baku

Zwei Millionen Aserbaidschaner und etwa gleich viele hupende Autos. Das ist Baku. Es ist staubig, es ist lärmig, es erschlägt uns mit sofortiger Wirkung. Was für ein Ort, an dem wir uns vom Kaukasus verabschieden. Er frisst uns auf, er sengt uns zu Boden und dann will er uns doch nicht gehen lassen.

Baku, das sind drei Städte in einer – Three-In-One – wie Kaffee mit Milch und Zucker. Die Altstadt, deren wunderbar verwinkelte Gassen uns von Palästen zu Moscheen, von Bädern zu Karavansereien katapultieren, in der die Immobilienpreise explodieren während sie mit dem Segen der UNESCO zu Tode renoviert wird, die aber trotz allem oder gerade deswegen seltsam ausgestorben wirkt.

Die Neustadt umzingelt das kauzige Altstadtlabyrinth. Riesige Promenaden, Fussgängerzonen, Glaspaläste, Fernsehturm und Regierungsgebäude. Alles blinkt in allen Farben, die neusten Geschmacklosigkeiten ebenso wie die wunderbaren Belle-Epoque-Fassaden, von denen nicht wenige postsowjetischer Abstammung sein dürften. Hier sagt der Gucci dem Armani „Gute Nacht“, während das Volk zwischen McDonalds und Pizzeria flaniert und diejenige Luft schnuppert, die es lange Zeit nur oder nicht einmal aus dem Fernsehen kannte.

Zu guter Letzt, die eigentliche Stadt, wo gelebt wird und gearbeitet, geboren und gestorben, wo das Glace viermal weniger kostet als in der Neustadt, wo die Bäume krumm aus den Strassen wachsen dürfen, wo die Autos der Neureichen von knorrigen Käuzen auf Hochglanz geledert werden, wo das Lädeli im Keller auch mal faule Früchte verkauft und die alten Herren zwischen hupenden Autos Backgammon spielen als gäbe es kein Morgen.

Ein faszinierender Topf, diese Stadt, und doch streifen wir mit gemischten Gefühlen durch seine Strassen. Unter dem Sahnehäubchen vermischt sich der Kaffee zuwenig mit dem Zucker und der Milch. Zu wenig haben die Quartiere miteinander zu tun. Es sind Parallelwelten, Einzelkämpfer, deren gemeinsame Zukunft wir uns nicht so richtig vorstellen können.

|

|

31. August 2012 ///// Felderwirtschaft

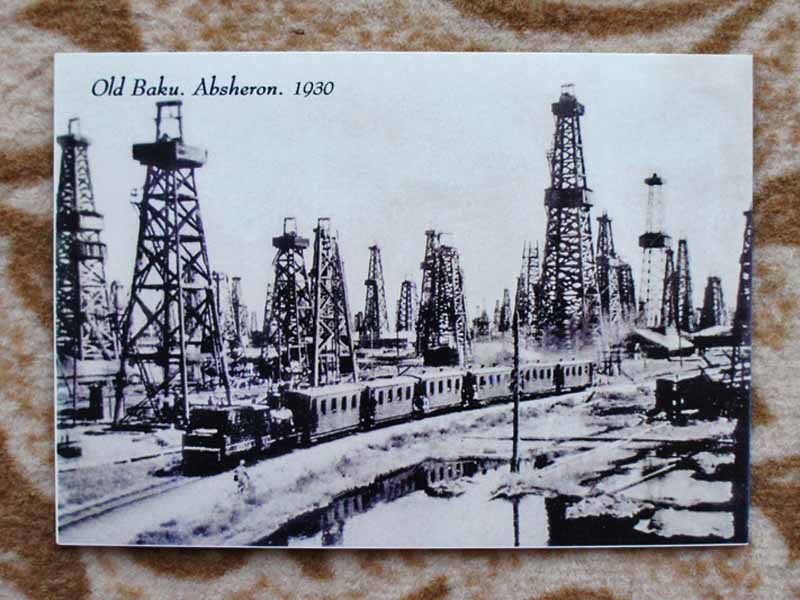

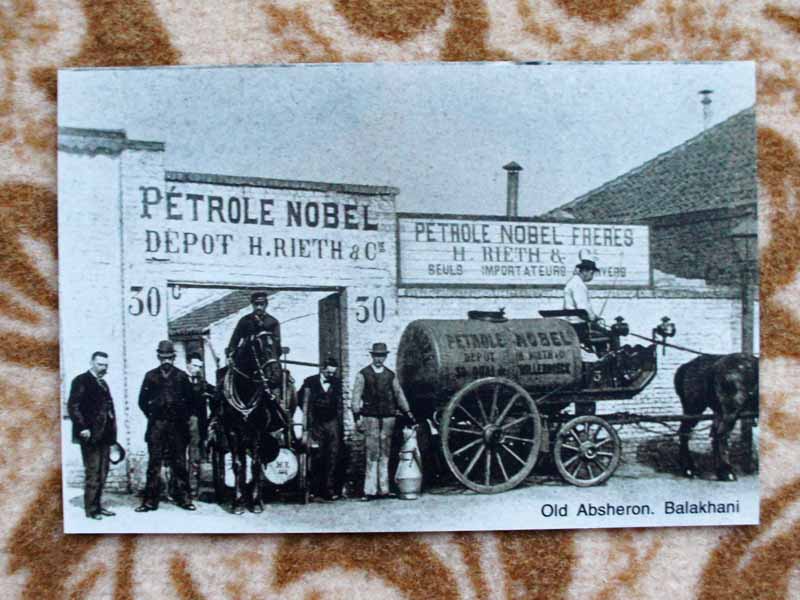

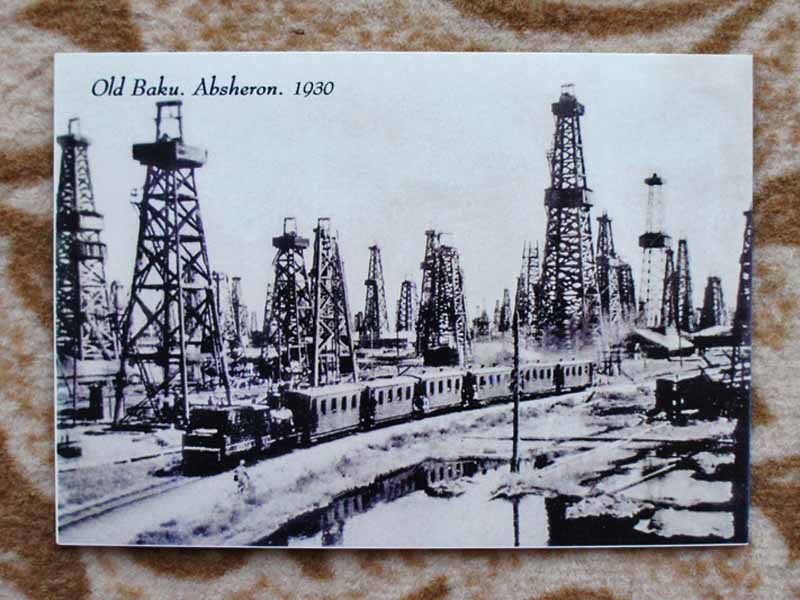

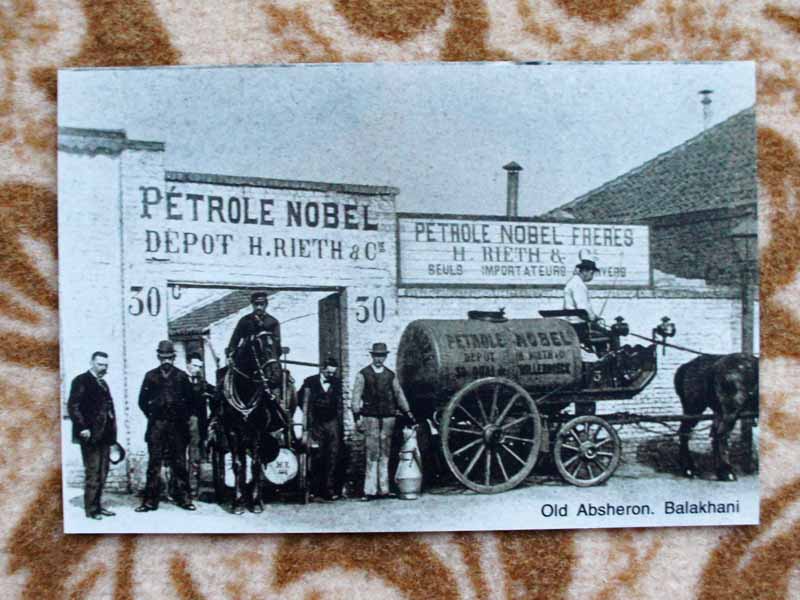

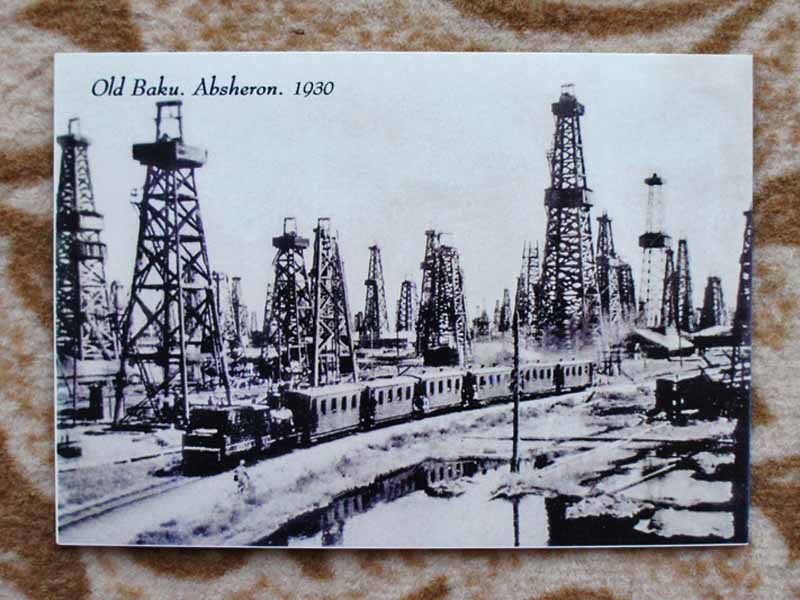

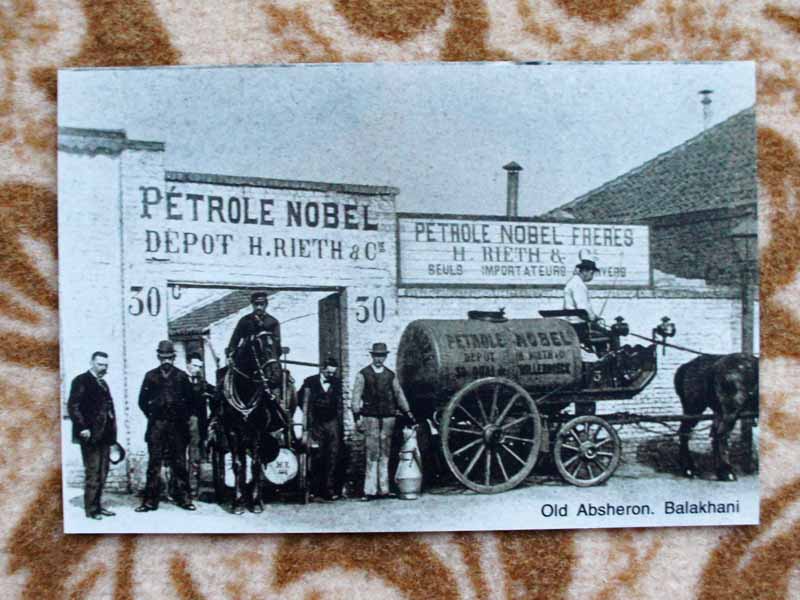

Die Ölförderung. Da schwebt internationales Flair mit, Geld liegt in der Luft und die weltumspannenden Konzerne in gelber, grüner oder roter Farbe werden in Sichtweite erwartet, direkt am andern Ende der Leitungen der Ölförderungspumpen.

Die Realität auf der Absheron Halbinsel im Norden und Osten von Baku präsentiert sich uns etwas anders: Der Tag hat seine heissesten Stunden gerade hinter sich, der Abendverkehr beginnt sich auf den Strassen rund um Baku durch die Ölfelder zu wälzen. Die Luft ist feucht, heiss und dreckig. Die Masse des Verkehrs ist erschlagend, er ist Gewalt an der Seele, nichts für tägliche Dosen.

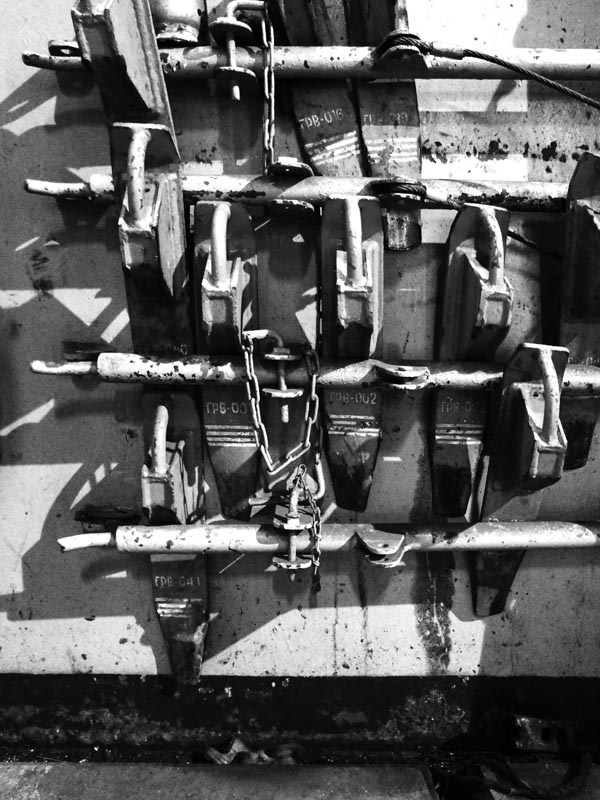

Doch vom Endverbraucher wieder zum Ursprung: das Ölfeld. Das Wort wird dem Ort nicht wirklich gerecht. An ein Feld erinnert nur die Grösse der Fläche, ansonsten ist die Erde umgestochen, ruiniert. Und Ruinen stehen durchaus auch auf dem Feld. Hier zwischen den Pumpen riecht es nach verwesendem Vieh, man hätte lieber es stänke nach Geld. Langsam und regelmässig bewegt sich der Hammer der Förderpumpen, der Motor dreht, tagein, tagaus fliesst Öl. Bei der Zahl 2005 glauben wir noch, dies sei die Jahrzahl der Inbetriebnahme, bei der Nummer 163'500 staunen wir nur noch ab der Menge der Pumpenanlagen. Die Ölförderungsmaschinerie schreckt auch nicht davor zurück, Pumpenanlagen direkt in die Vorgärten der wenigen Häuser zu stellen. Absurde, verstörende Bilder zeigen sich uns, die moderne Hauptstadt im Hintergrund ist weit entfernt.

|

|

25. August 2012 ///// Schnäppchen des Tages

Ein Aspirin bitte! - Das haben wir leider nicht. /// Aspirin ist ein medizinisches Weltkulturgut, das hat es zu geben, das hat es immer und überall gegeben, in allen Sprachen, immer in grün und weiss. /// Das haben wir leider nicht. Aber wir haben das hier: Acetylsalicylsäure (ацетилосалициловая кислота). Nun gut, Aspirin ist Acetylsalicylsäure, wir nehmen es. Aus der Schublade zieht sie zwei Briefchen à 10 Pillen, eine Schachtel gibt es nicht dazu, nicht mal für einen Produktnamen hat es gereicht, es ist einfach Acetylsalicylsäure, wie bei uns zum Beispiel Mehl einfach Mehl ist. 20 Stück gibts für 34 Tetri. Der Tetri ist der georgische Rappen, die Hundertstelteilung des Lari, dem man selten begegnet, da wie in vielen Ländern vieles einfach 1 kostet oder vielleicht noch 1/2, zumindest für uns Fremde. Aber zwanzig Aspirin, oder eben Acetylsalicylsäurekugeln ohne Schachtel und Bedienungsanleitung kosten exakt 34 Tetri, umgerechnet 21 Rappen (oder, für unsere europäischen Freunde, 17 Cent). Macht 1 Rappen pro Dosis. Hier lohnt es sich Kopfschmerzen zu kriegen. Schade, dass man sich nicht davon ernähren kann!

|

|

21. August 2012 ///// Ich bin blau

Aus dem Bett gefallen, noch dazu auf der gegenüberliegenden Seite. Doch so einfach wie es auf den ersten Blick scheint, ist die Geschichte nicht.

In einem Bruchteil einer Sekunde haben mich meine Reflexe in die Höhe katapultiert, über Christian hinweg aus dem Bett auf den Boden, wo ich unsanft - Rumpf, Beine und Arme durcheinander - neben der Kommode zum Stillstand gekommen bin.

Die erste Hürde war der offene Fensterflügel, der wegen der Hitze die ganze Nacht offen stand und welcher ein Stück weit übers Bett hineinragte. Der zweite Stolperstein bestand aus dem Bettrahmen, der sich durch die Matratze hindurch abzeichnete und so das Gehen auf dem Bett verunmöglichte. Und dann Christian, über den ich schon flog während er noch verschlafen nach seiner Brille tastete, über die Bettkante hinaus, wie die Comicfiguren, die zuerst rennen und dann erst hinunterfallen. Soweit so gut.

Die Alarmanlage unseres Autos hat dann wieder aufgehört zu hupen, wir haben uns etwas übergezogen und sind nach unten geeilt. Die Hintertüre unseres Autos ist aufgebrochen worden, doch fehlen tut zu unserer Erleichterung nichts, der Alarm hat den Einbrüchigen vertrieben. Nun bin ich also blau, grün und gelb, immer mehr Prellungen geben sich am folgenden Tag zu erkennen.

|

![]()

|

15. August 2012 ///// Zeichen setzen

Ein neues Alphabet entwerfen. Neue Zeichen für eine Sprache, die mit den vorhandenen nicht einverstanden ist. Die Laute auswählen, denen man ein eigenes Zeichen widmen möchte: Warum nicht ein Zeichen für das „ei“oder das „sch“? Oder für die Variationen der Vokale, je nachdem ob sie vollmundig oder nasal gesprochen werden, ob hart oder weich? Dann die Zeichen gestalten, ihnen Rundungen, Ecken, Kanten geben. Sie schlank oder rundlich machen, symmetrisch oder auch nicht. Ihnen die Form geben, die zum Laut passt. Es wird Ähnlichkeiten geben zwischen Zeichen, formale Verwandtschaften, aber auch Buchstaben, deren Form sich von den andern klar unterscheidet, die alleine stehen. Und selbstverständlich muss auch die Reihenfolge der Zeichen bestimmt werden.

Was für eine schöne Aufgabe. Mit ihr beschäftigte sich Mesrop Mashtot, der armenische Gelehrte, anfangs des 5. Jahrhunderts, als er im Auftrag des Königs ein Alphabet für die armenische Sprache schuf. Bis dahin mussten die Armenier ihre Manuskripte in griechischen, syrischen oder persischen Zeichen niederschreiben, die allesamt den Lauten des Armenischen zu wenig entsprachen. Über 1500 Jahre später ist sein Zeichenrepertoire noch immer in Gebrauch, fast unverändert, nur drei Zeichen wurden im Laufe der Zeit hinzugefügt.

Auf den ersten Blick überrascht uns die Bedeutung, die der Name Mesrop Mashtot dadurch im kollektiven Gedächtnis Armeniens erlangt hat. Aber Mashtot hat dem Königreich, welches damals seit rund hundert Jahren das Christentum als Staatsreligion kannte, nicht nur eigene Schriftzeichen gegeben. Er hat die Grundlage für seine kulturelle und religiöse Entwicklung geschaffen und für seine Eigenständigkeit, welche das Alphabet sowohl nach innen wie auch nach aussen versinnbildlichte. Diese Eigenständigkeit einte das Volk und ermöglichte ihm, sich in den kommenden Jahrhunderten von den mächtigeren Nachbarn abzugrenzen, die nicht nur territoriale Ansprüche geltend machten, sondern auch immer wieder versuchten, das Land vom religiösen Irrweg abzubringen, auf dem es sich in ihren Augen befand.

Wie sehr ein Volk oder ein Staat von den eigenen Schriftzeichen geprägt werden kann ist in unseren Breitengraden schwer nachzuvollziehen. Zu dominant und universell ist unsere lateinische Variation, zu unbedeutend sind fremde Alphabete. Doch im Kaukasus, wo Armenien und Georgien ganz eigenständige Schriftzeichen verwenden, wo das Kyrillische noch präsent ist und das Arabische nicht weit, wo unterschiedlichste Kulturen und Religionen in enger Nachbarschaft und über die Landesgrenzen hinaus bestanden und es noch immer tun, ist die Bedeutung eines eigenen Alphabetes für die Identität einer Nation augenfällig, ungeachtet aller Komplikationen, die im länderübergreifenden Austausch auftreten.

|

|

12. August 2012 ///// Der Berg

In den Hängen über uns hören wir die Rufe der Hirten, die ihre Herden hinunter ins Dorf treiben, unter uns ertönen die Stimmen der Bauern, die beim Eindunkeln noch immer dabei sind, das Heu auf ihre bulligen Lastwagen zu laden und ins Tal zu fahren. Rund um uns breiten sich grüngelb und goldig weite Hänge aus, karg und doch weich, armenische Landschaft wie aus dem Bilderbuch. Doch was wir zu sehen hofften, was uns hier herauf fahren liess, über den tief gefurchten und buckeligen Feldweg, auf 2200 Meter über Meer, entzieht sich unseren Blicken.

Wir sind ganz im Westen Armeniens, nicht weit der Hauptstadt, in der Provinz Ararat. Unten im Tal liegt das gleichnamige Städtchen und auch der Berg ist nicht weit, unsichtbar aber im Dunst des ausgehenden Tages. Es ist der heilige Berg, der Ararat, an dessen Hängen nach der Sintflut Noahs schwerbeladene Arche gestrandet sein soll. Für die Armenier, das erste Volk welches das Christentum zur Staatsreligion erhob, ist der Ararat nicht einfach ein Berg. Er ist IHR Berg, er ist DAS Symbol mit dem sich das gebeutelte Volk identifiziert, das es eint und dementsprechend ist er für die Armenier von aussergewöhnlich hohem emotionalen Wert. Doch trotz der Nähe ist der Ararat für die Armenier unerreichbar weit weg. Er liegt auf türkischem Boden, gleich hinter derjenigen Grenze, die aufgrund der diplomatischen Eiseskälte zwischen den beiden Ländern geschlossen ist. Und so breitet sich vor uns, noch immer unsichtbar, ein Panorama des armenischen Dramas aus, das sich anfangs des 20. Jahrhunderts zugetragen hat.

Anstatt nach dem Zerfall des osmanischen Reiches, zu dem Armenien gehörte, seine Unabhängigkeit zu erhalten wurde das armenische Gebiet zwischen dem neuen türkischen Staat und Sowjetrussland aufgeteilt. Der darauf folgende Genozid am armenischen Volk ist ein dunkles Kapitel nicht nur für die Türkei, sondern für ganz Europa, welches der Tragödie in den Wirren des Ersten Weltkrieges tatenlos zugesehen hat. Erst 70 Jahre später, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, erhielt das armenische Volk seinen eigenen Staat. Doch bis heute ist der grösste Teil des historischen Armeniens - rund 90% - türkisches Territorium und mit ihm auch der heilige Berg, dessen beeindruckende Silhouette sich uns erst am andern Morgen kurz zeigt, bevor sich der 5165 Meter hohe Gipfel gleich wieder in dichte Wolken hüllt.

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

|

8. August 2012 ///// Armenische Klöster

Armenien ist gleissend hell, so einer unserer ersten Eindrücke während wir durch die Wiese des Klosters Haghpat gehen. Unter dem Klee ist Schatten auszumachen, aber auch der ist überzeichnet hell und die Augen zusammenkneifen macht ihn nicht dunkler. Ganz anders verhält es sich drinnen in den Kirchen und Kapellen, in den Bibliotheken und Versammlungsräumen. Hell und dunkel stehen sich gegenüber, dramatisch, dramaturgisch inszeniert, seit tausend und mehr Jahren.

|

![]()

![]()

![]()

![]()

|

31. Juli 2012 ///// Gori

Aus der Speisekarte huscht eine Schabe. Sie eilt über den Tisch, kann sich auf dem leeren Tisch aber nirgendwohin retten und wird von einer energisch nach ihr geworfenen Hand über die Tischkante verfrachtet.

Der 1878 im georgischen Gori geborene Sohn eines Schuhmachers erlernte keinen Beruf. Dies hinderte ihn nicht daran zu einer derjenigen Figuren zu werden, die das Weltgeschehen im 20. Jahrhundert entscheidend prägten. Stalin ist in Gori omnipräsent und mit ihm hallt das Echo der Sowjetunion auch über 20 Jahre nach deren Zusammenbruch noch nach. Ob Stalin Held war oder Unhold ist in Gori Nebensache. Er war ein wichtiger Mann und er war einer von ihnen. Das ist was zählt. Der kolossale Platz im Zentrum, der Stalin-Platz. Die kolossale Strasse, die Stalin-Strasse. Der kolossale Palast, das Stalin-Museum. (Ein zweiter kolossaler Palast beherbergt das Rathaus, vor ihm stand bis 2010 eine Stalin-Statue). Dass uns gerade hier ein kolossaler, schwarzer Mercedes mit dem Kennzeichen SOV-001 begegnet kann kein Zufall zu sein. Entlang der Stalin-Strasse gibt es einige wenige Geschäfte und Restaurants, abgesehen davon scheint das Stadtzentrum nicht für den Menschen gemacht. Wo Stalin draufsteht, ist kein Leben drin, dies die wohl nicht so vorgesehene Botschaft Goris. Das Leben findet anderswo statt. Jenseits des mittelalterlichen Burghügels, dort wo die Läden sind, der Bazar, die Menschen.

Im Museum wird dem Stählernen gehuldigt. Die Darstellung beschränkt sich in erster Linie auf sein Privatleben, was nicht uninteressant ist, und auf das Hervorheben seiner politischen Erfolge, was tendenziös ist. Doch auch in Gori scheint sich die Wahrnehmung der Stalinära zu wandeln. Unter der grossen Treppe wurde kürzlich in zwei Kammern eine kleine, noch sehr behelfsmässig eingerichtete Ausstellung zu seinen Gräueltaten eingerichtet. Ein Plakat im Eingang verspricht für die Zukunft eine Aufarbeitung des Stalinismus unter kritischer Beleuchtung aller Aspekte und weist darauf hin, dass das Museum als ein typisches Beispiel für sowjetische Propaganda und Geschichtsverfälschung zu verstehen ist. Als solches ist es äusserst spannend, als solches wird es überhaupt erst erträglich.

Die Schabe, kurzer Sturzflug, Aufprall auf dem Boden, flitzt weiter als sei nichts gewesen. Für einen Augenblick nur, dann wird sie von der Servierdame mit derselben Verachtung zertreten mit der diese Sekunden später unsere Bestellung aufnehmen wird. Die Sowjetunion lebt! – in Gori zumindest – und wird sich in absehbarer Zeit wohl genau so wenig ausmerzen lassen wie die Küchenschabe!

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

|

28. Juli 2012 ///// Passhöhe

Müde von der anstrengenden Fahrt auf der holprigen Naturstrasse halten wir auf der Passhöhe auf 2025 Meter über Meer. Draussen ist es schon dunkel und die Suche nach einer ebenen Fläche zum Übernachten gestaltet sich schwierig. Die halbe Stunde, während der wir einem Georgier mit einer Scherbe in seinem Reifen unsere Pumpe und den Wagenheber ausgeliehen haben, fehlt uns nun. Pumpen liess sich der Reifen freilich nicht mehr, auch der Wagenheber passt nur auf unser Fahrzeug und hat, trotz versuchten Einwänden unsererseits, ihm eher den Kotflügel verbogen, als das Auto angehoben.

Wir stellen unseren Wagen neben dem kleinen Restaurant ab - vielleicht können wir ja hier, neben dem Gartenzaun übernachten. Gespannte Blicke empfangen uns, als wir die kleine Beiz betreten. Nicht weil wir Touristen sind sondern weil zu dieser fortgeschrittenen Stunde nur noch Lastwagenfahrer und Einheimische hier einkehren. Wir werden an einen Tisch gebeten, bestellen Tee und sind erfreut, dass man hier noch was essen kann. Mit der Bemerkung, die Kost sei naturalnaia und kalorienhaltig, wird uns eine Pfanne mit in Butter gekochtem Sulgunikäse serviert. Der Hausherr, ein nur auf den ersten Blick strenger Mann, setzt sich zu uns an den Tisch und ein etwas zaghaftes Gespräch auf Russisch kommt zustande. Er und seine Frau führen das kleine Restaurant auf der Passhöhe. Wir zeigen ihnen Fotos aus der Schweiz, von Bern und den Bergen, von der Greinaebene. Die Kühe auf den Fotos bergen den grössten Wiedererkennungswert.

Die Nacht ist dunkel, der Vollmond lässt noch auf sich warten. Ab und zu dringen laute Rufe durch Dunkelheit, Autoscheinwerfer streifen noch bis tief in die Nacht die Landschaft. Wir liegen schon lange im Bett, schläfrig vom reichhaltigen Abendessen.

Zum Frühstück gibt es ein in Butter getränktes Kachapuri (rezenter Käse eingebacken in flachem Brot) – die restliche Butter im Teller wird gerecht auf die schon geschnittenen Stücke verteilt. Den ganzen Tag können wir uns nicht vorstellen, jemals wieder Hunger zu haben.

|

![]()

![]()

![]()

![]()

|

22. Juli 2012 ///// Schichten finden

Im Süden angekommen. Durch enge und holprige Gassen steigen wir hinauf, hinauf durch uralte Wohnviertel einer Stadt so alt wie die Geschichte selbst. Vorbei an Häusern, die uns ihre eigenen Geschichten erzählen könnten, wenn sie wollten. Wenn wir uns die Zeit nähmen, ihnen zuzuhören. Aus dem Schatten tiefer Veranden folgen uns dunkle Augen – neugierige, misstrauische? – durch bauchige Geländer aus Gusseisen. Die Blicke treiben uns an, treiben uns weiter, hinauf, unter Olivenbäumen hindurch, ganz hinauf auf den Hügel, zur Kathedrale, zu dem, was die Zeit von ihr übrig gelassen hat. Feigen, Pfirsiche, Granatäpfel hängen grün und hart und grimmig im Geäst, ihre Zeit ist noch nicht gekommen. Kämen wir in einigen Wochen wieder buhlten sie weich und duftend um unsere Aufmerksamkeit, jetzt aber zeigen sie uns die kalte Schulter. In einer Kehre, vor einem Haus, drei stramme Fahnenmasten. Nein, drei hohe, blühende Palmen mit kleinen Früchten – klein nur neben den riesigen Schnabelblüten – auch sie grasgrün, es dauert noch, bis sie gelb und krumm geworden sein werden. Ein letztes Stück, eine schiefe Treppe hinter einem Eisentor, wenige Schritte noch unter dichten Nussbäumen hindurch. Doch die Kathedrale ist umzäunt, bleibt uns verschlossen, eine Baustelle. Sie erhält ihr Gesicht wieder, ihre Kuppel, die ihr vor vielen Hundert Jahren genommen wurde. Ihrer Geschichte wird ein neues Kapitel hinzugefügt, hinzubetoniert. Oder werden vielmehr schon beschriebene Seiten aus einem dicken Buch herausgerissen? Wir kämpfen uns durch dichtes Gestrüpp – Holunder und Brombeeren – in die alte Zitadelle gleich daneben. Sie hält ihre Geschichte und ihr Gesicht hinter dornigem Gebüsch verborgen, als wolle sie den Fängen der Geschichtenfinder entfliehen. Sie will nicht reden, will uns ihre Geheimnisse nicht verraten, niemandem. Als Entschuldigung für ihre Schweigsamkeit präsentiert sie uns Stadt und Fluss, ineinandervermäandert, unten in der Ebene, dort wo auf dem Basar die alten Frauen bereits jetzt Bananen und Pfirsiche, Feigen und Oliven aus anderen Gegenden feilbieten, noch fruchtbareren.

Später, ausserhalb der Stadt, mit zerkratzten Beinen und einem Säcklein voll mit Brombeeren – das einzige, das wir der Burg abzutrotzen vermochten – fühlen wir uns nach Istanbul versetzt. Wir sehen uns im riesigen Bauch der Hagia Sophia versinken, spüren ihre Schwere inmitten der quirligen Stadt, das staubige Licht und hören in der Ferne noch einmal die Geschichten, die uns der kolossale Bau damals erzählt hat. Doch vor uns steht das Kloster Gelati, ein kleines Kirchlein auf einer Anhöhe, von wo die Mönche seit fast tausend Jahren hinunter blicken über die weite Ebene zwischen den beiden Gebirgszügen des Kaukasus. Nichts hat es auf den ersten Blick mit der wuchtigen Moschee in Istanbul zu tun. Nichts, was in uns Erinnerungen an die Grossstadt hervorrufen müsste und doch tut es genau dies. Es gibt Orte, deren Geschichte man in einem Buch nachliest, man besucht sie oder auch nicht, staunt, vergisst. Es gibt aber auch Orte, die erzählen uns ihre Geschichten selbst. Sie sind geschichtsgesättigt bis zum Bersten und schnattern ungefragt los, kaum wendet sich ihnen jemand zu. Ihre Geschichten – Schichten – sind übereinander gelegt und ineinander verfaltet, wie Gebirge, die sich unendlich langsam erheben, verformen oder jäh in sich zusammenstürzen, das Oben mit dem Unten vertauschen, Hell mit Dunkel, das Gute mit dem Bösen. Die Orte erzählen, erzählen stürmisch und schnell, wirr durcheinander. Wir hören zu, verstehen einiges, vieles aber nicht. Das Bild bleibt unscharf und doch aussagekräftig genug, dass sich das Einzigartige für immer in unserer Erinnerung festbrennt. Solche Orte findet man nicht alle Tage, doch die Hagia Sophia gehört mit Bestimmtheit zu ihnen und das Kloster Gelati ebenso. Wer weiss, wenn wir das nächste Mal einen solchen entdecken, sehen wir uns vielleicht zurückversetzt auf die Anhöhe am Fusse des Kaukasus und hören wieder die Geschichten, die uns das uralte Kloster heute erzählt hat.

|

![]()

|

20. Juli 2012 ///// Wandern

Amöben

Die späte Dämmerung enthält genug Licht um zu sehen, aber zu wenig um zu erkennen. Kurz vor dem Einschlafen tauchen grosse dunkle Flächen draussen neben unserem Auto auf. Amöben, die sich durch eine Flüssigkeit wälzen, sachte vorbei fliessen um auf der anderen Seite wieder aufzutauchen. Eine putscht in unser Auto, dieses beginnt leicht zu wippen. Auf Augenhöhe mit der Masse ist nicht zu erkennen um was für eine Spezies es sich handelt. Mit etwas Distanz und geschärftem Blick, die Sinne nunmehr der Traumwelt entflohen, nehmen wir eine Hand voll Kühe war, die gemächlich um unser Auto streichen, grasend in der kühlen Nacht.

Glas

Die Geröllhalde des auslaufenden Gletschers spielt ihre ganze Kraft aus, als wir über sie hinwegsteigen. Gehalten von einem Jahrhunderte alten Gleichgewicht liegt sie da, weitläufig, grau. Im einzelnen, kleineren Massstab ist sie dauernd in Bewegung, lebt von den Steinen, die sie immer weiter verdichten. Manchmal, wenn man auf einen Stein, der sich in der Schwebe hält, auftritt, rutscht er auf einen zweiten und kommt mit einem dumpfen Klang, als wäre er hohl, zum Stehen. Werden kleinere Steine unter den Füssen zusammengedrückt, knirscht es wie Glas, das zerrieben wird.

Leuchten

Der Garten ist in Dunkelheit gehüllt, kleine Punkte blinken unregelmässig in der Finsternis. Die blinkende Wand verschiebt sich sachte, das Auge versucht einen Punkt zu fixieren. Doch zu kurz ist das Leuchtintervall als dass es einem gelingt, wirklich etwas zu sehen. Fast schwinden einem die Sinne, wenn ein Leuchtpunkt auf einem zugeflogen kommt und sich neben einem setzt. Allzu wohlklingend ist der Name für diesen doch recht banalen Falter der da sitzt. Und trotzdem... Der Bauch des Glühwürmchen zündet und leuchtet, und erlischt wieder. Im Licht der Terrassenbeleuchtung wird das Leuchtintervall langsamer, bis es fast zum erliegen kommt. Wieder in die dunkle Nacht entschwunden, beginnt der Körper des Glühwürmchen in seiner gewohnten Regelmässigkeit zu blinken und verschwindet unter Seinesgleichen.

|

|

17. Juli 2012 ///// Ekas Guesthouse

Wir fragen uns, ob wir bereits in Indien sind, aber Indien kommt später, wenn überhaupt, wir sind in Georgien und doch steht und sitzt an jeder Ecke, auf jeder Kreuzung und unter jedem Baum verloren eine Kuh. Stoisch belagern sie die Dörfer, die Städtchen, lassen sich von vorbeizischenden Geländewagen nicht aus der Ruhe bringen und schon gar nicht von gut oberländischem SsaSsaSsa. Wir kurven drum rum um die schönen Tiere und grüssen herzlich: Gamarjobat!

Vieles lässt bei näherer Betrachtung System erkennen, auch wenn auf den ersten Blick das Chaos überwiegt. Es tut dies auch die georgische Kuhhaltung. Viele Familien halten eine Kuh oder auch mehrere. Tagsüber zotteln diese durch das Dorf, suchen Schatten hinter einer Marschrutka, im Gebüsch oder auf einer Baustelle, knabbern Gras am Strassenrand oder sonstwo, wo niemand sie verscheucht. Gegen Abend aber kommt Dynamik auf. Einzelne Tiere setzen sich in Bewegung, andere schliessen sich an, es bilden sich Kolonnen, die gemächlich oder hastig, aber immer zielstrebig in verschiedene Richtungen durch Strassen und Gassen trotten und sich dort wieder trennen wo ihre Heimwege auseinandergehen. Den Weg zu ihrem Haus kennen die Kühe, meistens, und muht doch einmal eine vor dem falschen Garten um Einlass, wird sie von den Hausherren mit zischenden Rufen und Stöcken vertrieben, so lange bis sie an der richtigen Adresse gelandet ist.

Auch Ekas Familie hat eine Kuh, eine ohne Namen. Auch sie kommt jeden Abend zurück zum Haus der Familie. Zu dem Haus, welches für ein paar Tage auch unser Zuhause geworden ist. Es steht in Mestia, ganz im Norden Georgiens, in der Provinz Svanetien, am Fusse des Kaukasus und nur wenige Kilometer von der geschlossenen Grenze zu Russland entfernt. Mestia wird sich in den nächsten Jahren zu einer boomenden Tourismusdestination wandeln. Die wilden Berge und die Herzlichkeit seiner Menschen sind sein Kapital, es bleibt abzuwarten, ob dieses angesichts der drohenden Keule des Massentourismus seinen Wert behaupten kann. Das Mestia von morgen ist heute allerdings noch eine Baustelle. Ein Museum hier, ein Hotel dort, die Hauptstrasse wird gepflästert, mit sauber eingearbeiteter Mittellinie. Die Bank ist bereits fertig, zwei Tankstellen am Ortseingang ebenfalls, ein Mikroflughafen wartet auf die Wochenendgäste aus der Hauptstadt und wird wohl, so ist zu befürchten, irgendwann der Ausgangspunkt des hiesigen Heliskiingsbusiness sein.

Unterdessen verwöhnt aber Eka ihre Gäste nach alter Schule. Jeden Abend werden uns georgische und svanetische Köstlichkeiten aufgetischt, jeden Abend haben all die Teller und Schüsseln kaum Platz auf dem Esstisch, nie haben wir es geschafft sie leerzuessen. Zum Frühstück gibt es frische Milch von der namenlosen Kuh, Joghurt, Käse und Marmelade, natürlich hausgemacht.

Die wohlige Atmosphäre, die uns die Weiterreise immer wieder hinausschieben lässt, verdankt das Haus der ganzen Familie. Sind wir abends beim Essen, sitzen daneben Grussmutter und Enkelin vor dem Fernseher, nachmittags bemalen sich auf der Terrasse Ana, Nino und Elena – die drei Mädchen des Hauses – die Fingernägel in bunten Farben und bieten uns in vorzüglichem Englisch von ihrer Wassermelone an. Die Oma serviert mit ihrem herzhaften, schallenden Gelächter den „Tschaitschaitschai“ und Opa guckt sanftmütig in die Runde und hält uns über das Weltgeschehen auf dem Laufenden.

Eka aber ist die gute Seele des Hauses. Sie heisst die Gäste willkommen, organisiert Ausflüge für sie oder geht auf die Suche nach ihnen, wenn sie beim Eindunkeln noch nicht aufgetaucht sind, weil sie unterwegs der alkoholgeschwängerten, georgischen Gastfreundschaft erlegen sind. Sie gibt Tipps und Anregungen, erzählt von früher, als Svanetien unter der Gewalt krimineller Banden litt und serviert uns Kaffee und Blini auf der Terrasse des Hauses, auf der wir stundenlang den einzigartigen Blick über das Dorf in die Gipfel geniessen und spätabends mit den andern Reisenden beim Schlummertrunk den Glühwürmchen nachschauen, die zu unserer Überraschung blinkend durch die hereinbrechende Nacht schwirren.

|

|

15. Juli 2012 ///// Batumi und der Botanische Garten

Nach drei Tagen auf dem Meer betreten wir wieder Festland in Batumi, der drittgrössten Stadt Georgiens und einem der Handelszentren der Kaukasusregion. Ehemals griechische Kolonie, ist Batumi heute ein Gemisch aus Hafenstadt und Badeort. Rost und Kitsch, russisches Erbe, Gründerzeit und neue Hotelketten stehen sich gegenüber. Von hier aus wird exportiert, allem voran Erdöl aus Azerbaijan. Bunte Bauten aus der Sowjetzeit prägen Strassenabschnitte, viel Gestaltungswillen zeigt sich in den Parkanlagen.

Die Menschen sind südländischer, die Augen, deren Blicke man im Vorbeigehen auffängt, sind dunkel bis schwarz, wie oft auch die Haare. Auch die Strassenszenerie hat sich verändert. Plastiktische mit den dazugehörigen Stühlen und Cola in der Büchse findet man überall, es sind nicht mehr die hübsch gestalteten Terrassenbeizen Odessas.

Im Botanischen Garten Batumis breitet sich ein dichtes, grünes Paradies vor uns aus. Der immensen Feuchtigkeit trotzend spazieren wir durch die Hügellandschaft des Botanischen Gartens, der an spektakulärster Lage direkt am Meer mit Blick auf die Bucht von Batumi liegt. Das subtropische Klima und der fruchtbare Boden bieten tausenden von Pflanzen eine ideale Wachstumsgrundlage. Der nach Kontinenten gegliederte Garten, wo jeder Abschnitt die ihm typisch eigenen Pflanzen beherbergt, wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts als Gartenanlage angelegt und erst später als botanischer Garten eingeweiht.

|

|

|

11. Juli 2012 ///// Presseschau

Rockenroll auf der NZZ-Website: http://campus.nzz.ch/tags/zurueck-ausodessa

|

|

10. Juli 2012 ///// Das Greifswaldtheater

Am zweiten Tag wird das Wasser des Schwarzen Meers türkis. Es fällt einem auf weil es sonst nichts gibt, woran sich der in die Ferne gerichtete Blick festhalten könnte. Stundenlang steht man an der Reling. Das Auge sucht in der Ferne, sucht in der Nähe, in den Wellen, die vorbeiziehen. Die Suche ist keine Echte, es sind Gedanken die kommen und gehen. Der Geist geniesst, nichts entdecken zu müssen. Das Licht ist überall, die Augen sind zusammengekniffen, lange hält man es nicht aus in der Nachmittagssonne, umgeben von nichts als Schwarzem Meer.

Wendet man sich aber vom Meer ab, bietet sich einem das Schauspiel „M/V Greifswald“, in dem jeder Anwesende Zuschauer und Schauspieler zugleich ist. 190 Meter härtester Stahl, weiss und grün gestrichen, mit orangefarbigen Rettungsbooten, die wie Ohrringe von ihm hängen - das ist das Greifswald-Theater. Es tuckert mit 10 Knoten ostwärts, die Vorstellung endet am Abend des dritten Tages in der georgischen Hafenstadt Batumi.

Das Schauspiel hat keine nennenswerte Handlung, ausser einem Stück Steilküste, welches am ersten Abend vorbeizieht und für eine gewisse Aufregung sorgt. Es ist aber nicht die landschaftliche Schönheit der Krim, welche die Herren und Damen an Deck stürmen lässt, es ist das Mobilfunknetz von Sevastopol. Der Fokus des Schauspiels liegt also auf dem Ensemble. Eine bunte Schar von Heimkehrern, Truckerfahrern und Reisenden. Illustre Gestalten zum Teil und wer nicht illuster genug ist, den machen wir in unserer Phantasie (Zeit dazu haben wir genug) zum Ganoven, zum Comic-Helden oder zu sonst irgendwem.

Der Mafioso

Wichtig sieht er aus. Feine schwarze Hosen, ein weisses Hemd, Sonnenbrille und Handtasche kleiden ihn gut. Ein richtiger Mann, von grosser Statur, mit spitzem Kinn und scharfem Blick. Nur die edle Ledertasche hängt etwas feminin in seiner Armbeuge. Doch wichtig wie sie ist, wird sie ihn noch lange auf dem Schiff begleiten. Ein teurer, makelloser, schwarzer Wagen untermalt seinen Status, den wir nur erahnen können. Die Zollkontrolle bei ihm dauert ewig. Ob die Zöllner nur Freude an seinem Wagen haben oder ob auch sie einen Mafioso hinter dem Steuer vermuten wissen wir nicht.

Kaum an Bord verliert sein Erscheinungsbild drastisch an Kraft. Gemusterte Bermudashorts, das T-Shirt so eng, dass es sich oberhalb seines heraushängenden Bauches zusammenzieht, Flipflops und die nun so deplaziert wirkende Ledertasche. Letztere tauscht er abends gegen eine dicke YSL-Brieftasche ein, die er hinten in seine Shorts steckt und dadurch sein Hinterteil freilegt. Auf Deck bittet er uns, ihn mit seinem iPad im Gegenlicht zu fotografieren. Das kohlenschwarze Abbild seiner Silhouette vor der Abenddämmerung stellt den finsteren Gesellen zufrieden und er schlurft von dannen.

Schultze und Schulze

Der erste erscheint an Deck, der zweite folgt drei Stufen hinterher. Der erste tritt hinter dem Kamin hervor, der zweite folgt, noch den letzten Schnappschuss begutachtend. Der erste steht an der Reling, der zweite ist nicht weit. Der erste setzt sich an den Esstisch, und der zweite? Der sitzt schon. Wahrlich keine Detektive sind sie, wie Schultze und Schulze aus Tim und Struppi, aber auf die genau gleiche Weise ist der eine das Abbild des andern. Sie tragen exakt dasselbe zweiteilige Set aus Shirt und Shorts mit den berühmten drei blauen Streifen auf schwarzem Grund. Individualität manifestiert sich höchstens im Weglassen des oberen Kleidungsstücks. Dann kommt ein fetter Bauch zum Vorschein, wovon es natürlich auch deren zwei hat. Am letzten Tag, man macht sich fein für den Landgang, tauchen sie neu eingekleidet auf. Wiederum drei Streifen, silbrige diesmal, auf schwarzem Grund und, wer hätte es gedacht, natürlich gleichen sie sich auch heute wie ein Ei dem andern.

Dago und Sigi

Die beiden Bayern sind zwei von den vielen LKW-Fahrern auf dem Schiff. Ihnen dichten wir nichts an, sie erzählen uns ihre Geschichten selbst, am letzten Abend, als wir mit ihnen und ein paar andern Reisenden die Bordbar leertrinken.

Die Chauffeure sind in der Mehrzahl, sie bilden auf den ersten Blick eine recht homogene Gruppe. Was sie alle verbindet, ist die Tatsache, dass sie – im Gegensatz zu uns – nicht zum Vergnügen hier sind. Sie spielen träge Backgammon in der Lobby, liegen auf den Sofas herum oder tauschen Erfahrungen von vergangenen Fahrten aus. Kurz, sie schlagen die Zeit auf dem Wasser tot, die wir bis zur letzten Minute auskosten.

Dago und Sigi bringen mit ihren doppelstöckigen Viehtransportern trächtige Kälber von Deutschland ins Konfliktgebiet Nagorno-Karabach in Aserbaidschan. Sie sind nicht nur Chauffeure, auch ein wenig Landwirt, Tierarzt und wohl Tierpsychologe müssen sie sein. Dass den Kälbern die Reise keinen Spass macht, das wissen sie. Aber sie versuchen, es ihnen so angenehm wie möglich zu machen: Die Anhänger sind klimatisiert, haben Wassertränken und immer wieder liegen bei ihren LKWs Heuballen am Boden, die sie in den rollenden Stall schaufeln.

Während uns der Barkeeper seine letzten Bierdosen auftischt, erzählen sie uns von ihrem Geschäft, dem Leben und den Abenteuern auf Achse, fort von zu Hause. Wir erzählen von unseren Plänen und haben den Eindruck, dass sie – im Gegensatz zu manch andern – unsere Faszination für das Unterwegssein, für das Entdecken nachvollziehen können, auch wenn ihr Beweggrund fortzufahren ein ganz anderer ist.

|